2024.06.26

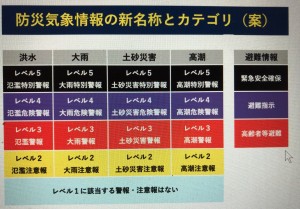

防災気象情報の言語化の難解

※図はフロントラインプレス作成記事より借用しました。

大雨や洪水など災害的気象状況が頻繁化している今日、

どんな注意報や警報が発報されたらどんな行動を起こすべきか、

分かっていそうで実は非常に複雑怪奇でわかりにくい、

というのが実態である。

その分かりにくさを解消しようと、国の検討会は数年に渡り会議を経て、

ようやくこのたび大きな指針が示された、と発表があった。

そもそもは、「大雨」「洪水」「土砂災害」「高潮」の4種に対し、

それぞれに表現が揃っておらず危険なのか警戒なのか特別なのか、

言葉を聞いただけでは切迫度も行動指針もわかりにくかった、ということだ。

それが今回、4種に対し、そろって4段階の共有用語を設け、

シンプルでわかりやすくした、というのが要旨である。

ここまで聞くと、それはよいことだ、と思うのだが、

その4段階の表現を聞いて唖然とした。

「注意報」「警報」「危険警報」「特別警報」の4段階である。

特に新しい視点は、警報と特別警報の間に危険警報を新設する、というのだ。

たとえば「大雨危険警報」や「洪水特別警報」というように。

ここでの問題は「危険」と「特別」ではどちらが切迫的なのであろうと感じるかだ。

どちらのほうが身に危険を感じるか、100人が100人とも「特別」のほうだ、

というならこの言葉の選択は正しい。

しかし、100人のうちたとえ10人でも危険のほうが危険と思うのなら、

この選択こそ危険なのではないだろうか。

もちろん色(黄・赤・紫・黒)やレベル数(2~5)と併用する、

とはいうものの、それで100%補完できるわけがない。

色は感覚的で個人によって感じ方が変わるだろうし、

数字はいくつが最上位なのかもわからない。

この検討には多くの有識者が集まり2年以上の月日を掛けていたそうだ。

検討会のメンバーの中でもこの結果に至るまでいろいろと賛否議論はあった、

とはいうものの、である。

検討会の「目的」は大局的に正しいと思うのだが、

その「結果=結論」とその経過での時間と労力を考えると、

高校生の夏休みの研究課題にも劣る気がするのは私だけだろうか。

なんにしても

日本の行政の時間と労力と結果の価値には絶望感が付きまとう。

そうつくづく思うニュースだった。

筆:黒沢