前回からの続き(最終回)

模倣にも「良い模倣」と「悪い模倣」があるという。

一橋大学の楠木教授は

「良い模倣が垂直的な動きであるのに対して、悪い模倣は水平的な横滑り」だという。

目に見える現象だけを見て、それをコピーするだけでは意味がない。

いわゆるパクリというものだ。

にわかに見えない深層部分をイメージして、それをヒントに再現することなのだろう。

そのためには対象となるビジネスを抽象化して理解し、

自らが考える世界にアレンジしていく必要がある。

具体から抽象へ、抽象から具体への往復運動を繰り返すのだという。

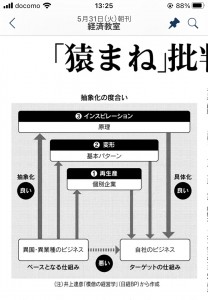

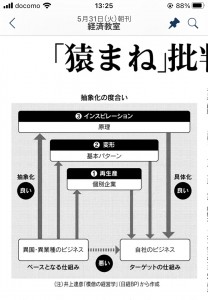

抽象化にも難易度的に3段階があるという。

まず1つは単純にそのまま持ち込む「再生産」

2つめが状況に合わせて作り変える「変形」

3つめが新しい発想を得る「インスピレーション」

後になるほど抽象化のレベルが上がり汎用性が高まる。

結果、往復運動の振幅度合いが大きくなり「模倣力」が高くなる。

まず「再生産」の例で言うと、海外の成功例を国内に独自のカタチとして持ち込む例だ。

これはパイオニア・インポーターと呼ばれる。

つまりオリジナルとは別の市場で一番手の地位を自ら確立する企業となる。

LCCエアラインの各国・地域での導入などがその一例だ。

次の「変形」。もともとの世界と持ち込む世界が違う場合、自らの世界に適合させる必要がある。

自分で作り込む部分が増えてしまうが、それが独自性をもたらす。

セブン-イレブン・ジャパンが持ち込んだCVSは日本に合わせるため、

物流と情報システムを一から整備しなおした。

移植に伴う問題を創造的に解決することによって新規性が生まれるのだ。

最後の「インスピレーション」は、まったく違うレベルのことからヒントを得て

まったく新しい発想を自らに持ち込むというものである。

トヨタの生産方式がスーパーマーケットから発想を得たというのは有名な話しだ。

グーグルの検索エンジンも学術研究の引用数とウェブサイトの検索数の同一性からヒントを得たとのことだ。

こうなってくると仮説検証を繰り返して自分の世界で再発明していくこととなるので、

鋭い観察力と経験が必要となるのだろう。

見た目はなかなか模倣が出来ないビジネスモデルであったり、

思いもよらない発想だったりするものをよく目にするが、

よくよく調べてみると、それ自体は大なり小なり模倣から生まれているものが多い。

スタートアップ企業ではビジネスモデルの模倣はイノベーションを生み出すための定番であるという。

特に米国や中国、そして今では東南アジアでもよく見られる。

日本の企業も時代の転換期にあって、再び模倣イノベーションを実践すべきではないか、

模倣こそ、ビジネスモデルの転換に向けた最初の一歩となると

井上教授は語る。

翻って、我々の業界はどうだろうか。

「アイデア」という名前の独創性を求めがちな風潮がある中で、

社会や世界の動きをじっくり観察し、自分なりに洞察し、

それをヒントに新しい価値に「模倣」することにもっと自信をもって堂々と取り組んで欲しい、

と筆者は願う。

そうでないと「アイデア」という名ばかりの「当たり前」か

苦し紛れの「パクリ」ばかりが氾濫する懸念がある。

我々も知識を蓄え独自にアレンジして新しい「模倣」を生みだしていきたい。

今回の記事は、世界的なビジネスモデルを題材としつつ、

筆者が日頃、企画立案に対して思っていることとまさに合致していたことで、

長編のブログとなってしまったことを許していただきたい。

筆:黒沢